Miguel Ángel Yusta es redactor de nuestra revista “El eco de los libres” dirigiendo la sección de poesía titulada

“Tertulia en el barrio de las letras”

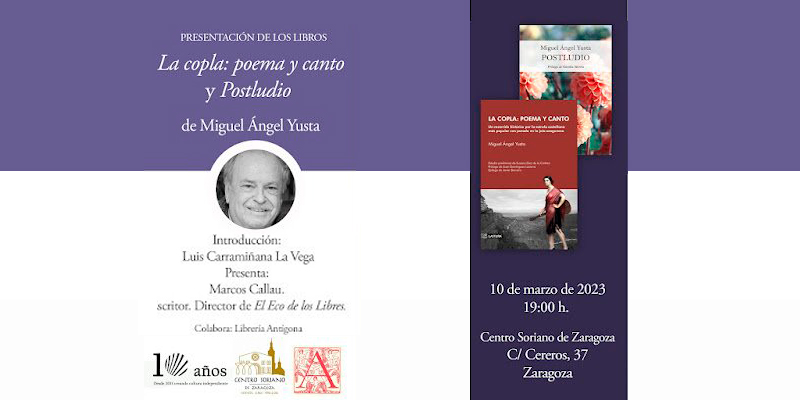

Es el mayor especialista en copla y como tal ha publicado recientemente el imprescindible “La copla: poema y canto”. También, durante el año 2022, vio la luz su último poemario, “Postludio” (Lastura). Tuvimos el placer de acompañar al autor en la presentación que realizó en el Centro Soriano de Zaragoza el 10 de marzo de 2023, justo después de su puesta de largo en el Café Comercial de Madrid. Vamos a reproducir aquí íntegramente el texto que se leyó durante la presentación.

POSTLUDIO

Si la vida tiene sentido por la muerte, el amor lo tiene a través del dolor. Ese instante de felicidad, de enamoramiento idílico, ese estado de bienestar, es tan fugaz que resulta inatrapable.

Es por ello que los poetas tienen (o tenemos) una herramienta muy eficaz para conservar esa fugacidad. Atrapar esa emoción, esa inspiración y plasmarla para siempre en un papel, esto es, perpetuar la fugacidad. De esta manera, los poetas, obtenemos el único consuelo factible, esa recompensa que de ningún modo obtendremos en el aplauso ni en la lectura de un público cada día más minoritario. Por otro lado, hablo de poesía y de poetas pero no solo de escritura. Existen poetas que atrapan esa fugacidad en un lienzo o la modelan en un pedazo de barro o la trasladan a una cinta cinematográfica. Todos ellos poetas, por tener la habilidad de capturar el momento de felicidad, por ver la vida con mirada distinta.

En verano de 2022 vio la luz “Postludio”, último poemario de Miguel Ángel Yusta publicado por la editorial Lastura y prologado, de manera contenida pero acertada, por Valentín Martín. Por definición “Postludio” es un canto final de los oficios sagrados o divinos, una pieza musical que se toca mientras los fieles abandonan el templo. En este libro, con indudable sabor a epílogo, a canto de cisne, desde la orilla el poeta desgran su vida reservando localidad de honor para un atisbo esperanzador que si bien parece, en ocasiones, solo un espejismo, su huella de realidad se torna más imborrable a medida que vamos atisbando el final del libro.

Decía el autor hace unos meses, para Heraldo de Aragón: “Duele la falta de amor que es el origen de los males del mundo”. Efectivamente aún podemos encontrar lirismo en este poemario (la poesía lírica que descubre el alma y que resulta tan necesaria en esta sociedad. Pero también hay un grito de rebeldía, una protesta contundente y un hondo dolor.

Con todo el sentido comienza la segunda parte con una memoria de posguerra, reivindicando, ahora que todo el mundo habla de ello, que él sí vivió este aciago periodo de nuestra historia. Es un regreso al poemario, mi admirado poemario, “Ayer fue sombra” del que precisamente rescatará un verso muy esperanzador como adecuado colofón de Postludio. Encontramos en esta segunda parte algún divertimento, como la faceta melómana del autor. En ese poema titulado “Cuarteto Nº 12” donde, con la música de Beethoven de fondo, el poeta experimenta una ensoñación amorosa más que real, dejando una ventana abierta a la esperanza. Se alternan aquí algunos pasajes de desamor (sombras) con leves certezas de nuevas oportunidades (luces). Un juego de claroscuros que, sin embargo, nos lleva navegando a una tercera parte que se inaugura con el silencio en la voz de Ana María Navales y una cita que reza: “Hay un tiempo como un río de silencio que riega ese árbol de otoño”.

Hay un mar presente a lo largo y ancho de Postludio que actúa a veces como límite al que el poeta se asoma inquisitivo desde la última orilla. En esta tercera parte nos habla, sin embargo, de un mar sin orillas que apacigua con el silencio como toda respuesta a las preguntas del navegante. El tiempo comienza a acosar aquí al poeta. La constancia de las llegadas y despedidas a lo largo de la existencia y el deseo de retorno a una patria robada que es un pasado irrepetible.

Finalmente, la cuarta y útlima parte, reconcilian al poeta con la paz. El tiempo es ya inasible, como por otra parte lo ha sido siempre y la esperanza resiste apaciguada. Se tranfiguran los sueños en palomas, en el poema noveno de esta cuarta parte y solo una de esas palomas (o de esos sueños) logró escapar de la bandada (del rebaño). Es la paloma que el autor está buscando incesantemente “para evitar la noche que se cierne implacable”, una paloma que, según dice, se extravió en el mar eternamente. Otra vez el mar. No quiere dejar terminar este “Postludio” el autor sin lanzar un grito que protesta contra el silencio, que es despojado de toda belleza o misterio y lo llama “el vecino de la muerte”, pidiendo después al mundo que continúe gritando para sentirse vivo.

Finalmente, “Decir adiós y basta sin oropoeles, sin voces, sin ruidos” parece ser

todo lo que el poeta desea. Es Postludio también un grito de rebeldía contra el tiempo donde no decae en ningún momento el impulso formal.

LA COPLA: POEMA Y CANTO

El estudio que Miguel Ángel Yusta (Mayusta, firma así cuando se trata de copla) ha llevado y lleva sobre la copla aragonesa es un arduo trabajo de más de veinte años en los que también ha ido publicando material en Heraldo de Aragón, contando con poetas contemporáneos que, a petición suya, se lanzaban a este recurso poético que es el origen de la jota aragonesa y también publicando coplas de autores universalmente conocidos. Además, a lo largo de estas décadas publicó el “Cancionero de coplas aragonesas” y recopilaciones de coplas de varios autores en diversas antologías. Hasta recientemente, en el último número de “El eco de los libres” aparece una copla de nuestro añorado poeta Ángel Guinda.

Es la copla una estrofa nacida del pueblo y sin embargo, añadida a la literatura culta a lo largo de los siglos. Ante todo, la copla es emoción, otra vez, la captura del momento y una suerte de diapasón para el latido. Aunque la copla se da en distintas regiones (Andalucía, País Vasco…), la copla de la jota, que puede ser improvisada, es la certera portadora del sentimiento, ya sea crítica-irónica, festiva, devota, humorística o amorosa.

En este libro que hoy presentamos prevalece la copla lírica que mueve el mundo. En palabras de Félix Maraña, hace unos días, para “El Correo” de Bilbao: “La copla es ante todo poesía. Una poesía donde el tropo es parte de la composición y hace que la estrofa, que la literatura bautizó como de arte menor, se funda y confunda con el arte más puro, sin graduaciones”.

El libro es un verdadero tratado de historia de la copla ofrecido por su actual valedor principal. Además de recoger coplas de poetas contemporáneos, este trabajo se completa con un estudio sobre la copla de la profesora Susana Díez de la Cortina, un prólogo de Juan Domínguez Lasierra y epílogo de Javier Barreiro. En definitiva, un trabajo imprescindible en la historia de la copla.

Marcos Callau